부동산 가격급등에 자산격차 더 벌어져…다주택가구 자산,무주택가구의 19배

[서울이코노미뉴스 윤석현 기자] 저소득층이 고소득층보다 소득 대비 재산세 부담이 컸던 것으로 나타났다.

저소득층이 납부하는 재산세액 자체는 적지만, 소득 대비 세액 비중이 높은 탓에 부담이 가중됐다.

최근 부동산 가격급등으로 계층간 자산 격차는 더욱 벌어졌다.

◇재산세 소득재분배 효과 '마이너스'…저소득층이 상대적 부담 커

13일 통계청이 발표한 '한국의 사회동향'에 따르면, 지난 2020년 기준으로 집계한 소득하위 10%(1분위)의 재산세 부담비율은 6.15배였다.

같은 시기 소득 최상위 10%(10분위)의 재산세 부담비율은 0.29배에 그쳤다. 수치상 하위 10%의 재산세 부담이 상위 10%의 20배를 웃돈 것이다.

재산세 부담비율은 소득분위별 소득비중과 재산세비중으로 산출한 세부담 측정지표다.

가령 1분위의 경우 2020년 연간소득이 전체가구 소득의 1.3%에 그쳤지만, 1분위가 부담한 재산세액은 전체 재산세 총액의 8.0%에 달했다.

같은 기간 10분위는 전체가구 소득의 29.2%에 달하는 소득을 올리면서 8.6%의 재산세를 부담했다.

이에 따라 재산세의 소득재분배 효과는 '마이너스'에 그쳤다. 2013∼2020년 재산세 부과전후 지니계수 감소율로 측정한 소득재분배 효과는 -0.38∼-0.64%로 집계됐다.

재산세 부과이후 소득분배가 오히려 악화했다는 의미다.

연구를 수행한 성명재 홍익대 교수는 "소득이 낮은 은퇴자 중 고가주택 소유자가 많다 보니, 저소득·고령층에서 상대적으로 재산세를 더 많이 부담한 것으로 나타났다"고 분석했다.

이어 "소득재분배를 위한 정책수단으로서 재산세의 효과성은 아주 낮았다"고 강조했다.

◇다주택가구 순자산 43.4% 증가…무주택 임차가구의 19배

2020년 1분위의 가구당 평균소득은 681만원, 10분위 평균소득은 1억5465만원으로 각각 집계됐다. 상위 10%의 소득은 하위 10%의 22.7배에 달했다.

가구 총소득은 40대 초반에 7551만원으로 정점에 도달한 뒤 40대 후반부터 감소했다.

가구 자산은 90% 이상이 부동산관련 자산이었다. 최근 부동산 가격이 급등하면서 가구간 자산격차는 더욱 벌어졌다.

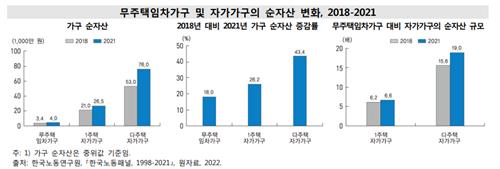

지난해 다주택 가구의 순자산은 2018년 대비 43.4% 증가했고, 순자산 중위값도 5억3000만원에서 7억6000만원으로 2억3000만원 늘었다.

같은 기간 무주택 임차가구의 자산은 18.0% 증가하는 데 그쳤으며, 순자산 중위값은 3390만원에서 4000만원으로 610만원 늘었다.

다주택 가구의 순자산 규모는 무주택 임차가구의 19배로 집계됐다. 다주택 가구와 무주택 가구의 순자산 격차는 2018년 15.6배에서 2021년 19.0배로 더욱 벌어졌다.

◇'코로나 학번' 휴학 늘어…인문·사회계열 고용률 6.1%p↓

코로나19 사태 이후에는 신입생과 상위권 대학을 중심으로 휴학생이 늘었다.

통계청에 따르면 지난해 서울대·연세대·고려대의 휴학생 비율은 2019년 대비 1.7∼2.6%포인트 올라갔다. 대학 생활을 제대로 누리지 못한 '코로나 학번'들이 반수 준비를 하는 경우가 증가한 것으로 풀이된다.

코로나19의 여파로 취업시장이 얼어붙으면서 졸업(학사학위 취득)을 유예한 대학생도 43.6% 늘었다. 이 기간 이공계열의 경우 취업에 큰 영향을 받지 않았지만, 인문·사회계열 고용률은 6.1%포인트 급락했다.

국내 보이스피싱 범죄가 처음 발생한 2006년 이후 지난해까지 누적 피해금액은 3조8681억원으로 집계됐다. 보이스피싱 1건당 피해금액은 2019년 1699만원에서 지난해 2500만원으로 증가했다.